4Gamerでは以前に先行体験レポートを掲載しているが,今回は「筆者のゲーマー人生の大事な分岐点に出会ったゲーム」として,独断で選んだ5タイトルを紹介してみたい。1980〜1990年代にゲームセンターで青春を過ごした人はもちろん,そうでない人もゲーマーの思い出語りにお付き合いいただければ幸いだ。

|

関連記事

関連記事

「カルテット2」

〜ゲーム音楽ととある歌詞〜

筆者にとって「カルテット2」は,宇宙モノの横スクロールアクションであると同時に,コオロギのゲームである。そこには,ゲーム音楽ととある歌詞にまつわる思い出があるのだ。

1980年代後半から1990年代にかけて,セガのゲームは音楽が熱かった。FM音源の音色は印象的で,ビジュアルがなくてもセガのゲームであることが分かるくらいで,曲のジャンルも一般的なロックだけでなく,サンバやラップなどのバラエティに富んでいた。文字どおり,音楽を聴いているだけでも楽しかった。

|

とはいえ,当時のゲームセンターは音楽を聴くにはとても適さない場所だった。店内ではさまざまなゲームが競うように轟音を鳴らし,お気に入りのゲームの音がよく聞こえないなんてことはザラ。そこに店内アナウンスや有線放送までも響いていた。

ヘッドフォン端子が付いているような筐体はまだ珍しく,お気に入りのゲームの曲がちゃんと聴けるかどうかはゲームセンター次第だったのである。

「カルテット2」も「いい曲なのに,なかなかしっかり聴けない」ゲームの一つだった。よく通っていたゲームセンターでは「カルテット2」の音量が低く設定されていたうえ,周囲をボリューム大きめなゲームに囲まれてもいたからだ。

こうした状況を解決してくれたのが,ゲーム雑誌「Beep」の付録だったソノシート。当時はゲーム音楽がレコードになることはまだ珍しかったし,学生の身分であまりお金もなかったから,定期購読していた390円のゲーム雑誌の付録は本当に助かる存在だった。

|

Beep 1986年11月号の付録ソノシート,そのA面には「スペースハリアー」の「Main theme」「White summer」に加え,「カルテット」の「STAGE1」「STAGE10」が収録されていた(無味乾燥な曲名だが,後年になって「Quartet Theme」や「OKI RAP」といったタイトルが付けられたようだ)。「カルテット」はその名のとおり,「カルテット2」の前作にあたる。ただ,2人同時プレイに特化したテーブル筐体バージョンが「カルテット2」であり,ゲーム自体はほぼ同じである。

最初はソノシートが傷まないように注意して針を降ろしていたが,やがてテープにダビングして,繰り返し繰り返し聞いた。おかげで「スペースハリアー」の「Main theme」「White summer」,そして「カルテット」の「STAGE1」「STAGE10」は一連の組曲のように筆者の記憶に刻み込まれている。

|

「STAGE1」については,Beep誌上で歌詞のコンテストが行われた。その受賞作の内容は「カマドウマに恋したメスコオロギの歌」だった。ジャンプを繰り返す「カルテット」の主人公達が,コオロギやカマドウマに見えたのだろうか……と戸惑ったことを覚えている。

2020年冬,本稿執筆時にアストロシティミニの「カルテット2」をプレイしていると,サビの部分を自然に口ずさんでいる自分に驚いた。もちろん,あの歌詞だ。

時としてゲーム音楽と思い出は固く結びついている。筆者はいつの間にか,「カルテット2」を宇宙モノかつコオロギの横スクロールアクションとして受け入れていたようだ。

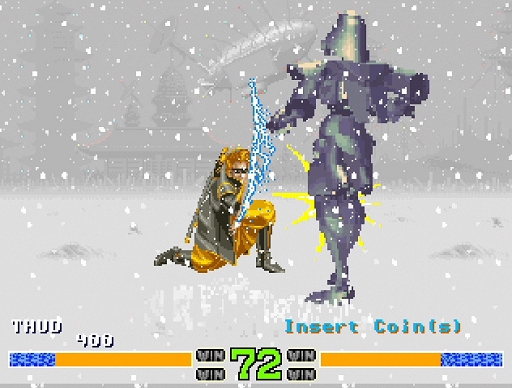

「ダークエッジ」

〜皆が格闘ゲームについて語っていた〜

1992年の「ストリートファイターII’(ダッシュ)」以降,ゲームセンターは主義と主義がぶつかり合う場になった。格闘ゲームのプレイスタイルや,相手を脱出困難にする戦法(通称:ハメ技)にまつわる論争が勃発したのだ。仲の良い友達同士ならともかく,見知らぬ他人同士がいきなり殴り合う(あくまでゲームの話だ)のだから,そこに軋轢が起こらないわけがない。

「積極的に攻撃しないスタイルはズルい。そこまでして負けたくないのか」「飛び道具なんてリアルじゃない」「防御できない投げ技はハメだ。こんな技はおかしい」「同じ技を繰り返すだけで勝てるキャラクターってどうなの?」などなど,皆が声を上げていた。

|

その当時,筆者も格闘ゲームにハマっていた。友達との話題はそればかりで,「格闘ゲームを改革できるアイデア」について議論を交わしたものだ。

「同じ技を繰り返したら,ペナルティを与えるとか?」「実際の格闘技と同様,技を出したら疲れるようにしよう」「キャラ性能差があるのがいけない」「それなら,全員を同じにするべき。全員を球形にして,全方向に攻撃できるようにすれば,格闘技のリアルにとらわれることなく,どんな技でも可能だ」。夜更けのハイテンションから奇矯なアイデアが次々に飛び出したが,もちろん結論なんてない。そして翌日にはまた,新しいアイデアを持ち寄る日々を送っていた。

それでも多少マシだったのが,「フィールドに3D的な広がりを持たせて,回り込めるようにすれば,ハメ技の問題が緩和できるのでは?」というアイデアである。しかし,肝心の広がりを持たせるための具体的な手段が思いつかず,「餓狼伝説」のラインシステムの焼き直しのような案ばかりだった。

|

そんな時に度肝を抜いてくれたのが「ダークエッジ」だった。大量の絵(スプライト)を用意してキャラクターをさまざまなアングルから描写し,疑似的な3Dフィールドでぐるぐると回り込みながら戦える。

「これなら画面端に追い詰められてもハメ技が成立しづらいはずだ」と考えた僕は,画期的な格闘ゲームの登場に小躍りしていた。しかし,行きつけのゲームセンターでは「ダークエッジ」はいつも空いていて,対戦が成立することがなかった。コマンド入力が難しく,フィールドが広すぎるうえに技に追尾能力がないため,空振りが多かったのだ。

|

尖ったアイデアの原石を力技で形にしたという意味では,実にセガらしいゲームだと思う。その後,セガは3D空間を縦横無尽に駆け回りつつ対戦を繰り広げる「バーチャロン」を世に送り出した。その種を撒いたのが「ダークエッジ」だった……というのは,いささか飛躍しすぎだろうか。

しかし,当時はそんな未来があることは分からなかった。「ダークエッジ」が垣間見せた“3D”格闘ゲームの可能性に興奮を覚え,その後に消えてしまったことに戸惑うばかりだったのだ。

「アラビアンファイト」

〜“萌え”前夜。女性キャラを使いたいけれど〜

1991年の筆者は奇妙なドグマ(信条)にとらわれていた。「男子たる者,ゲームでも男性キャラクターを使用するのが硬派の道や!」と考えていたのだ。しかし,内心では女性キャラクターを使いたくて仕方なかった……それが当時の本音だ。今となっては笑ってしまうような思い込みで,こうして書いていても恥ずかしくなる。

|

そんな時,ゲームセンターに現れたのが「アラビアンファイト」だった。大きなアニメ絵がグリグリと動く演出は迫力があり,なかでも美少女・ラマーヤが画面いっぱいに描かれて魔法を使うシーンは爽快かつ華があった。

もちろん,「ラマーヤを使いたい! 魔法のシーンをもっと見たい!」と思ってはいたものの,当時の自分にはちっぽけなプライドを守ることも大切だった。内心モヤモヤしながら男性キャラクターを使いつつ,協力プレイ時にはパートナーが操作するラマーヤにランプ(魔法用のアイテム)を優先的に譲っていたものだ。もうなんというか素直ではないし,ジットリとした感情があったんだと思う。

|

現代ならば「ラマーヤ萌え!」「ラマーヤ推し!」のひと言で済むし,なんならTwitterでキャラ萌えを広言しても気にならない。しかし,当時の空気にはもう少し厳しいものがあり,筆者のような小心者がゲームセンターで女性キャラクターを使うには勇気が必要だった。嘘みたいに思えるだろうが,「忍者プリンセス」を遊ぶのだって少し恥ずかしさを覚えたのだ。

その後,アーケードゲームの宿命として「アラビアンファイト」は別のゲームに入れ替えられた。ようやく「もう少し素直になっておけば良かった」と後悔したが,そんなのは後の祭りだ。そしてアストロシティミニの登場まで,1度も家庭用ゲーム機に移植されることなく,ラマーヤは遠くへ去っていった。

|

「クラックダウン」

〜遠くの受験より,近くのゲーム〜

「クラックダウン」の主人公は,マップの各所に爆弾を仕掛けるために忍び込む。現代でいうステルス要素があり,敵に忍び寄ってパンチやキックで仕留めれば,銃弾を消費することなく無力化できる。そして銃を一発も撃たずにクリアすれば,スペシャルボーナスが入るのだ。これはゲーマーに叩きつけられた挑戦状と言ってもいい。

|

当時の筆者は,全てを完璧にやらないと気が済まないタイプだった。ゲームにおいても,それ以外においても。だから「クラックダウン」においては,銃を撃ってしまった時点で失敗も同然である。まだゲームオーバーになっていないのに,勝手にテンションを下げてしまう。そんな不可解な客だったのだ。

「クラックダウン」に夢中になっていたのは,受験に失敗して鬱々としていた時期と重なる。試験に向けて勉強しなくてはいけないのに,なぜか差し迫った実感はなく,ぽっかりと空いた時間をゲームセンターに足を運んで費やすような日々だった。

遠くの受験より,近くの「クラックダウン」である。「銃を一発も撃たずにクリアする」という課題に没頭したのは,こうした状況が関係していたような気がする。

|

そういうわけだから,今でも「クラックダウン」を見ると当時のことを思い出す。胃をキリキリさせながら敵に忍び寄り,銃を撃たずにクリアするたびに,大きな達成感を味わっていたあの頃を。

こんな話は制作者にとって,あまり嬉しいものではないかもしれないけれど,これが「クラックダウン」に対する偽らざる思い出だ。

|

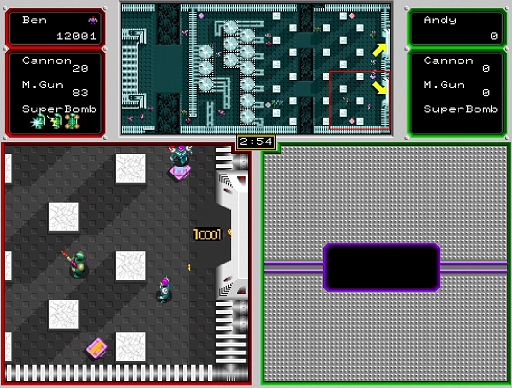

「ゴールデンアックス デスアダーの復讐」

〜ゲームセンターは社交場だった〜

1990年代のゲームセンター,その魅力の一つがベルトスクロールアクションの協力プレイだった。行きつけのゲームセンターにはいつも知り合いの誰かがいて,さまざまなベルトスクロールアクションを遊ぶのが楽しかった。

そのなかでも「ゴールデンアックス デスアダーの復讐」は思い出深い。これまで家庭用ゲーム機への移植が行われなかった理由は分からないが,筆者は大好きだった。なぜなら,リトル・トリックスがいたからだ。

|

リトル・トリックスの身体は小さく,筋骨隆々なキャラクターと並ぶと迫力に欠ける。武器も農具のような槍だし,フィニッシュも槍でポカポカ殴るという技なので,どこかコミカルだ。

しかし,ひとたび魔法を使うと地面から樹が生えてきて,実ったリンゴを食べれば体力が回復する。リンゴはアイテムの扱いなので,味方の体力を回復させることもできて,サポート好きにはもってこいのキャラクターだったのだ。

|

リトル・トリックスを使っている時には,特別な使命感があった。仲間を死なせないことを第一に,いかにタイミングよくリンゴを出すかということだ。

とはいえ,魔法を使うのに必要なポーションは有限だ。むやみには使えない。仲間が苦戦していても,自力で切り抜けられそうならポーションを温存し,そうでないならリンゴを出す。追い詰められた仲間が「もうダメだ!」と感じた時,そっとリンゴが置かれている……。そんな熟練のバーテンダーのようなタイミングが理想だった。

もちろん,うまくいくことも,うまくいかないこともあった。ポーションを渋りすぎて仲間を助けられなかったり,必要とされないリンゴを出してしまったりもした。ただ,敵味方が入り乱れる戦いの最中に「リンゴ出して,リンゴ!」「ポーションが足りないんだよ!」といった声を掛け合っていると,強い連帯感を感じられたのだ。

|

攻撃魔法を操るキャラクターにポーションを譲ったほうが,スムーズに攻略できる局面が多かったと思う。それなのに「リンゴを出してやるから,ポーションを回して」というワガママに,みんなは付き合ってくれた。本当にありがたい仲間だ。

現在,筆者は故郷を離れて住んでいる。みんなで「デスアダーの復讐」を遊んでいた1992年には戻れないし,当時のゲームセンターは別の店舗になってしまった。それでも社会情勢が落ち着いたら,「アストロシティミニ」を持って帰郷しようと思っている。

からの記事と詳細 ( セガゲームが詰まった「アストロシティミニ」発売に寄せて――独断で選んだ5タイトルの思い出,そしてゲームセンターの記憶 - 4Gamer.net )

https://ift.tt/3nvuSrJ

科学&テクノロジー

![[TGS 2020]「アストロシティミニ」先行体験レポート。ゲーム機だけでなくミニチュアとしても妥協のない再現度が光る](https://www.4gamer.net/games/518/G051828/20200925047/TN/021.jpg)

No comments:

Post a Comment